中國網/中國發展門戶網訊 加強荒漠化綜合防治,深入推進“三北”等重點生態工程建設,事關我國生態安全、事關強國建設、事關中華民族永續教學發展。新形勢下,“新三北”工程不同于過去“三北”工程的大規模植被建設,要轉型為全域生態修復,必須立足生態本底和自然資源稟賦,因地制宜、分區分類施策,統籌推進山水林田湖草沙一體化保護和系統治理,為建設美麗中國、實現人與自然和諧共生的現代化作出應有貢獻。

“三北”工程為全球規模最大的生態修復工程,其建設區域橫跨中國北方13個省(自治區、直轄市),自然本底異質性強且人類活動強度差異明顯。建設區內農牧交錯帶人口密度可達80人/km2,而阿拉善高原僅1人/km2,年降水量從不足50 mm瑜伽場地到600 mm,地形地貌復雜多樣,八大沙漠、四大沙地集中分布。這種自然稟賦和人類活動的顯著差異,決定了生態修復路徑的多元化需求;面對如此廣袤且生態系統異質性顯著的區域,開展科學合理的生態治理區劃成為工程提質增效的關鍵路徑。

面向新時期“三北”工程生態建設的迫切需求,遵循“三北”工程六期規劃建設范圍不同區域特定的自然地理特征,分析氣候變化與人類活動影響下生態系統及組分表現出的區域格局,識別生態區域差異性的主導要素,對地表生態區域進行劃定和分類,在中國陸域生態基礎分區的基礎上,本文形成“三北”工程六期生態治理區劃(以下簡稱“‘三北’區劃”),舞蹈教室為“三北”工程實施提供科學依據。

系統治理的總體布局與區劃原則

系統治理總體布局

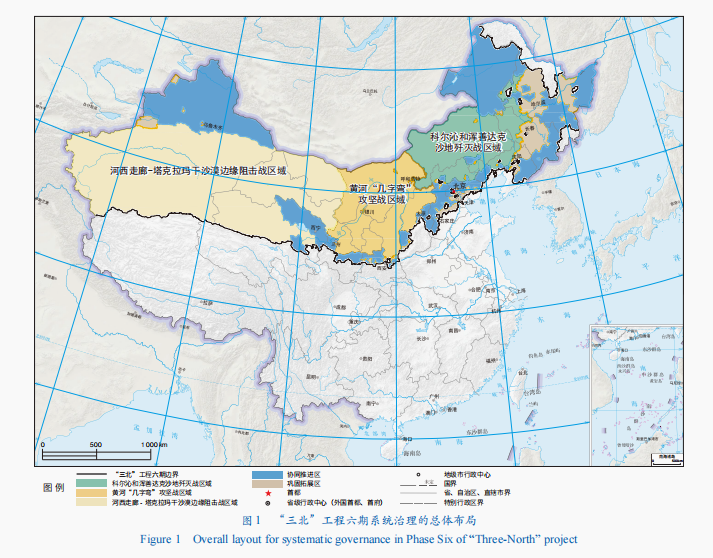

“三北”工程六期規劃建設范圍涵蓋我國北方13個省(自治區、直轄市)的777個縣及新疆生產建設兵團所屬團場,規劃總面積4.486×106 km2,占我國陸地總面積的46.7%。工程區分為核心攻堅區、協同推進區、鞏固拓展區3類(圖1)。其中,核心攻堅區即黃河“幾字彎”攻堅戰、科爾沁和渾善達克沙地殲滅戰、河西走廊—塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰等三大標志性戰役所在區域,是“三北”工程六期核心治理區,約占“三北”工程六期任務的2/3。在與“三北”工程總體規劃、全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃充分銜接基礎上,在三大標志性戰役工程區以外的生態區位重要、生態治理任務較重的區域,部署了協同推進區。在核心攻堅區和協同推進區之外,部署了鞏固拓展區。

區劃原則

生態治理區劃的目的是真實、客觀、系統地揭示不同生態區自然條件、生態狀況與生態問題特征空間分異性,要對各個生態區生態系統的結構、分布規律、功能特點及其相關自然要素有一個客觀的認識。因此,區劃的原則取決于對客體的認識程度,根據區劃的目標和對象的特點而定。“三北”區劃依據的原則有以下5條。

科學性與系統性相結合原則。借鑒國際生態區劃經驗,立足自然地理格局,遵循以自然為根、山水林田湖草沙“皮”“毛”兼治的理念,系統考慮地上地下、自然與人為各要素,認知其相互作用關系,保持沙地、沙漠、山地等自然地理單元的相對完整性和區域空間的連續性,逐級劃分。

區域內相似性與區際差異性原則。“三北”工程區有著從東南到西北遞減的降水梯度等氣候條件的分異性,沙地與沙漠、黃土高原與丘陵溝壑、山地與平原交錯的地貌及土壤條件的分異性,森林-草原-荒漠過渡的植被類型的分異性,以及基巖、石礫、風積物、沖洪積物等母巖母質的基質類型的分異性。根據這些不同地域生態系統差異,劃分出不同的生態區,使得同一生態區內自然、生態特征相對一致。

綜合性與主導性相結合原則。區劃劃分過程中全面分析了降水、地貌、土壤、植被、構造、成土母巖(質)、地下水、土地利用等自然與人為因子及其組成影響下的區域生態系統特征,體現了區劃的綜合性原則。在各類特征因子中,在一定尺度范圍內必然有某個因子對區域生態特征的差別起著主導作用,因此,區劃劃分應充分考慮區域分異的主導因子。

實用性與協調性相結合原則。區劃與國家重大戰略、發展規劃、國土空間規劃和生態保護修復規劃緊密銜接。為“三北”工程建設范圍分區分類調查評價生態本底狀況,因地制宜分區設定生態修復目標——“修復天花板”,分類科學開展生態修復確定基礎框架。

空間化與現勢性相結合原則。區劃數據庫建設根據自然資源空間數據組織結構,建立了包含地上、地表、地下等多維度區劃數據庫,數據采用多類型、多時相、高精度自然資源時空九宮格數據,如第三次全國國土調查數據等。劃分邊界利用空間分析與遙感技術手段,按照生態綜合特征或地理邊界或閾值范圍劃分。

區劃方案體系

區劃方法

本區劃采用“自上而下”的系統綜合和“自下而上”的區域綜合“雙路徑法”,根據大尺度到小尺度生態區的自然-生態特征差異性,自上而下地逐級劃分,同時也考慮土地利用類型、土壤類型、成土母巖(質)類型等因子排列組合的自下而上歸納。每一層級區劃劃分,根據區劃指標體系,采用多元因子空間疊置分析,專家集成與模型定量相結合,綜合分析各指標因子,確定區劃劃分的主導因素,采用多次反饋、反復疊置,劃分出各指標因子相對一致的生態區。區劃所考量的要素中,任何一個或多個的主導地位會隨生態區變化而改變。

本區劃邊界確定綜合采用基于遙感技術的專家綜合判釋、數理統計與地理信息系統(GIS)空間分析的方法。由于地貌、水系、植被類型、土地利用類型、景觀生態類型等要素的空間分布特征在遙感影像上呈現的不同規律和特點,邊界確定時將遙感影像呈現的區域特征作為劃定的主要方法之一。

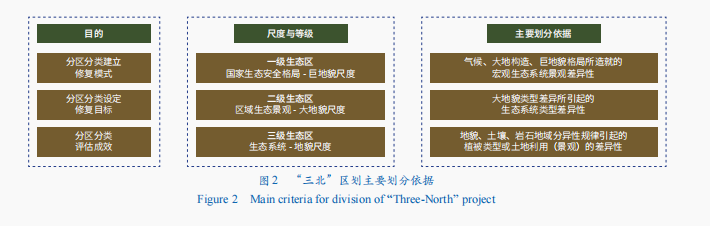

指標體系

自然界的各個要素是相互作用、相互影響和密切關聯的,生態系統是這些要素的綜合表現形式,是區域氣候、地質條件及其衍生的地貌條件之間耦合作用的結果。氣候是大尺度宏域下生態系統的主要決定因素,地貌對水熱因子的分布起到重要作用。區域氣候氣象條件相似的情況下,成土母巖(質)、土壤條件的不同影響著植被區系差異。據此,本區劃方案采用三級區劃體系,根據“三北”地區的氣候、地質、地貌、土壤、植被等因子特征,以及土地利用活動共同影響下的生態特征,在不同級的區劃中分別選取定性和定量指標,確定區劃主要依據(圖2)。

一級生態區,體現國家生態安全格局-巨地貌尺度,主要考慮氣候、大地構造、巨地貌格局及其所造就的宏觀生態系統景觀差異性;劃分主要依據為現代地勢輪廓及大地構造格局、季風氣候影響程度及溫度水分差異、宏觀生態系統景觀差異。一級生態區尺度氣候指標包括影響植被生長的溫度和水分指標,地貌指標為地勢階梯特征、巨型輪廓的宏觀地貌類型組合(巨地貌類型)。

二級生態區,體現區域生態景觀-大地貌尺度,主要考慮大地貌類型及其差異所引起的生態系統類型差異性;劃分主要依據為大地貌組合類型特征、生態系統類型及其組合特征、區域斷裂及成土母(質)巖型特征。二級生態區尺度個人空間上地貌進一步影響著區域水熱因子的分布,因此地貌指標為劃分區域的主要指標。該尺度地貌類型主要為宏觀形態結構特征,即較大規模山地、高原、盆地、平原等地貌單元(大地貌類型)。地質指標為松散堆積型、易風化型、中等風化型、難風化型等成土母(質)巖型類型。

三級生態區,體現生態系統-地貌尺度,主要考慮地貌、土壤、巖石地域分異性規律及其引起的植被類型或土地利用(景觀)的差異性;三級生態區尺度上不同生態區主導因子分異性較強,劃分主要依據為基本地貌組合類型、土壤類型、植被型組、土地利用類型、一般斷裂及成土母(質)巖類等特征。

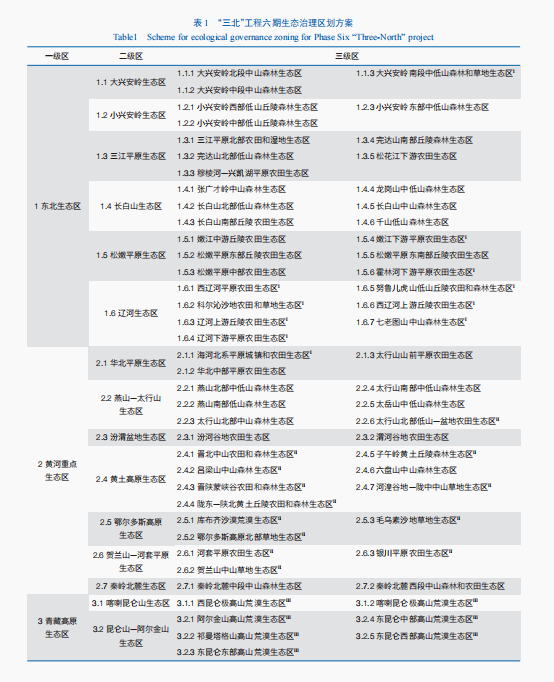

命名方法

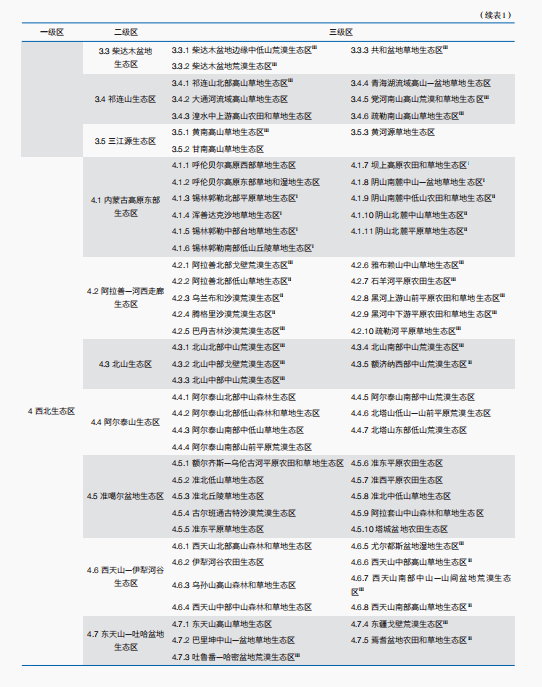

根據治理區劃面向工程、規劃、監測評價的實際需求,區劃命名與編碼采用概化、直觀的方式處理,生態區名稱采用地理位置/地貌類型+生態區的方式。編碼方式采用阿拉伯數據,逐級編碼的方式(如1、1.1、1.1.1,詳見表1)。

數據來源

氣溫和降水數據。1991—2020年全國2400個氣象觀測站的日氣溫、日降水數據集,以及1 km格網均一化數據集均來源于國家氣象信息中心。

地貌數據。中國1∶100萬數字地貌數據集、中國1∶400萬地貌圖源于中國科學院地理科學與資源研究所。

土地利用類型數據。土地利用類型數據采用第三次全國國土調查數據。

土壤和凍土數據。1∶100萬數字化中國土壤圖來自中國科學院南京土壤研究所科學數據中心;凍土數據來自國家青藏高原科學數據中心。

成土母巖數據。1∶50萬全國成土母巖數據來源于中國地質調查局。

遙感影像和數字高程數據。遙感影像采用2 m國產高分影像,12.5 m數字高程數據均來源于中國地質調查局。

區劃結果

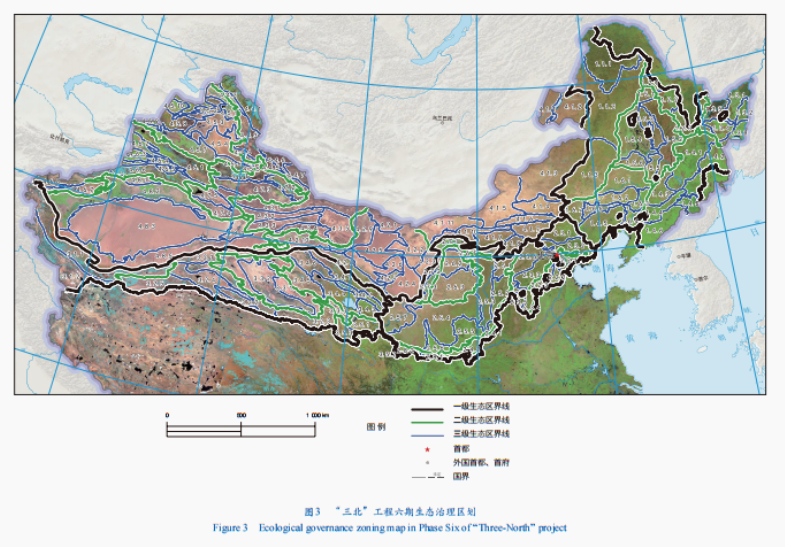

根據上述區劃原則、指標體系、主要依據和命名方法,綜合利用空間分析技術、遙感綜合判釋技術和野外實地驗證等方法,采用自上而下、逐級嵌套方式開展三級尺度區劃,多方案比對綜合劃分,將“三北”工程六期規劃建設范圍全域劃分為4個一級生態區(東北生態區、黃河重點生態區、青藏高原生態區、西北生態區)、27個二級生態區和136個三級生態區(圖3和表1)。

“三北”工程六期規劃建設范圍為777個縣級行政單元,工程實施時兼顧三級生態區的完整性,根據不同生態區自然稟賦特點,因地制宜、分區分類施策,并突出三大攻堅區域生態綜合治理重點(圖4),全力打好“科爾沁、渾善達克兩大沙地殲滅戰”“黃河‘幾字彎’攻堅戰”“河西走廊—塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰”三大標志性戰役。三大戰區分別位于“三北”工程區的東部、中部和西部,分屬的氣候區不同,土地退化特征也不同,以此確定治理難點和重點。

科爾沁和渾善達克沙地殲滅戰區域。科爾沁、渾善達克沙地是距離北京、天津最近的一片天然風沙源,屬于半干旱—半濕潤地區,降水條件在沙區相對較好。主要任務為開展基于自然的林草建設,保護恢復重要河湖和濕地,恢復昔日稀樹草原景觀,使得兩大沙地入侵北京、天小樹屋津的風沙危害得到有效遏制。

黃河“幾字彎”攻堅戰區域。主要屬于半干旱區,分布有庫布齊沙漠、烏蘭布和沙漠、騰格里沙漠、毛烏素沙地等荒漠,“山水林田湖草沙”七大自然要素類型齊全,是沙患、水患、鹽患“三害”疊加的地區。黃河“幾字彎”的問題治理的關鍵在沙,尤其是黃河岸線上的流沙、砒砂巖分布區的粗砂。黃河“幾字彎”攻堅戰,主要任務為黃河岸線控沙,砒砂巖粗砂區為重點的水土保持,灌區的鹽堿化治理,林草植被的保護和建設,發展可再生能源,以及在沙漠、戈壁、荒漠地區合理規劃建設生態光伏項目,使黃河“幾字彎”地區從礦產農牧資源稟賦型發展轉型為綠色低碳高質量發展。

河西走廊—塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰區域。其主要屬于干旱區、極干旱區,是我國西北天然沙漠、戈壁的集中分布區,分布有塔克拉瑪干沙漠、庫姆塔格沙漠、騰格里沙漠、巴丹吉林沙漠等大沙漠。該地區是全國荒漠化危害嚴重地區和全國沙塵暴高發區之一,也是荒漠生態系統原真性較高的區域,人類活動干擾較低。河西走廊—塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰,主要任務為對風沙危害較重的重點風沙口,因害設防,采取多種措施綜合治理;營造綠洲外圍和沙漠邊緣的防風固沙林草帶,維護綠洲生態安全;加強重要荒漠生態系統的保護力度,將具有特殊生態和景觀價值的沙漠、戈壁和古跡,以及重要天然荒漠植被、重要野生動植物棲息地等納入國家公園、自然保護區、沙漠公園等自然保護地體系。

區劃功能定位與戰略建議

區劃結果體現了自然地理單元的完整性、連續性,以及各生態要素的相似性、分異性等特征,每級區劃賦予氣候、土地利用類型、植被類型、地質要素等地上地表地下多維屬性信息,并明確了每級區劃的主導要素(即區內生態狀況影響的主要因子),未來將在“三北”工程分區分類制定修復策略上發揮空間基礎作用。

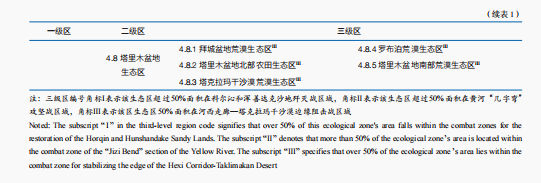

服務北方生態安全屏障構筑

2022年,中共中央、國務院印發《全國國土空間規劃綱要(2021—2035年)》,堅持統籌發展和安全,守住國土空間安全底線,進一步明確了青藏高原生態屏障區、黃河重點生態區(含黃土高原生態屏障)、長江重點生態區(含川滇生態屏障)、東北森林帶、北方防沙帶、南方丘陵山地帶、海岸帶“三區四帶”國家生態安全屏障體系,國家生態安全戰略新格局確立。國家生態安全屏障格局“三區四帶”中“兩區兩帶”位于“三北”地區(圖5),“三北”地區生態位極其重要,在筑牢北方生態屏障中發揮著關鍵作用。生態治理區劃是國家生態安全戰略下的“三北”工程優化路徑的空間基礎,后續將面向國家戰略實施、極端氣候、生態治理實施變化情景下,區分治理優先級,提出“三北”工程下一期規劃實施的戰略導向、實施路徑與策略。

支撐“三北”工程區域協同治理與聯防聯治

生態修復治理過程,單靠個別區域的努力無法根除,需要不同區域之間的跨域一體化協作及治理,實現聯防聯治聯控才是長效之舉。“新三北”生態建設要堅持系統觀念,推進山水林田湖草沙一體化保護和系統治理,強化區域聯防聯治,打破行政區域界限,改變賀蘭山、察汗淖爾流域分省份而治的割裂方式,實行沙漠邊緣和腹地、上風口和下風口、沙源區和路徑區統籌謀劃,基于生態治理區劃優化部署“三北”工程重點項目布局,基于自然地理單元特征屬性和客觀條件,預防、治理、利用、保護分類施策,形成“三北”工程聯防聯治戰略布局,提出跨風域、流域、行政區域聯防聯治實施路徑。

分區分類明確主導生態系統及修復“天花板”

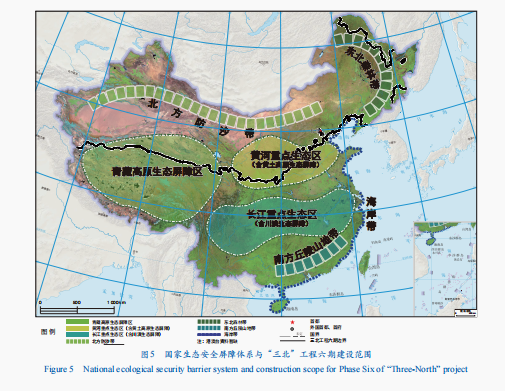

“三北”地區生態系統復雜多樣,包括森林、草地、濕地、荒漠、農田、城鎮等類型。“三北”地區生態系統以草地、荒漠為主,占比分別為32%、27%,其后為森林占比19%,農田占比14%,濕地占比5%,城鎮占比3%。136個三級生態區中,以荒漠生態系統為主導共25個,占總個數的18.4%,主要為阿爾泰山、柴達木盆地等生態區;以草農林為綜合主導生瑜伽場地態系統的共22個,占總個數的16.2%,主要為科爾沁沙地、隴東—陜北黃土丘陵、伊犁河谷等生態區;以森林為主導生態系統的共17個,占總個數的12.5%,主要為大興安嶺、小興安嶺、燕山等生態區;以草地為主導生態系統的共40個,占分區總個數的29.4%,主要為呼倫貝爾、錫林郭勒盟、陰山等生態區;以農田生態系統為主導的共16個,占總個數的11.8%,主要為松嫩平原、遼河平原、河套平原等生態區。

根據136個三級生態區的主導生態系統類型(圖6),找到分區內自然條件下保存較完整的頂級生態群落、具有較高穩定性的自然/人為生態系統,明確每個分區自然恢復與人工修復的優先級、未來生態治理的策略,以及生態修復基線與潛力,量身定制每個分區內生態治理的“天花板”,為荒漠化分區分類科學施策提供科學基準。

分區分類開展智慧生態監測與動態評估

研究建立“基礎本底—問題診斷—變化監測—風險預警—成效評價—綜合策略”全鏈條指標體系,實現工程區山水林田湖草沙全要素監測評估。構建“三北”工程區136個三級生態區基礎數據庫,匯聚“三北”工程區生態、社會、經濟等全要素監測記錄與資料,建設三大攻堅戰區生態修復自然基底數據庫,為因地制宜、分區分類施策奠定科學基礎。研究大數據驅動的生態監測評估模型,融合氣候變化模型與生態閾值預警技術,監測氣候變化、人類活動影響下區域、景觀尺度生態系統演變過程,強化動態適應性評估,動態調整治理目標和優先級。開展“三北”工程建設生態成效評價,基于不同生態區特征,明確防風固沙、植被恢復、水源涵養等差異化指標體系,開展生態效益評估,研究“三北”地區生態產品核算方法(如防風固沙、水源涵養、固碳增匯等),促進生態產品價值實現與“三北”工程區可持續發展。

(作者:肖春蕾、尚博譞,中國地質環境監測院;盧琦、崔桂鵬,中國林業科學研究院生態保護與修復研究所 “三北”工程研究院;宋春玉,中國科學院生態環境研究中心;李曉松,中九宮格國科學院空天信息創新研究院。《中國科學院院刊》供稿)