一場新雨,洗去竹橋村青石板路上的蒙塵。江西省金溪縣的這座古樸小村,在草木清香中蘇醒,迎來新一批參觀者。

帶領著學生們行走在竹橋村錯落有致的古宅之間,荊楚理工學院教師陸林楓連連稱嘆。

“沒想到這里保護得這么好。”陸林楓說,“震撼蠻大的。”

這是7月9日拍攝的江西省撫州市金溪縣竹橋村(九宮格無人機照片)。

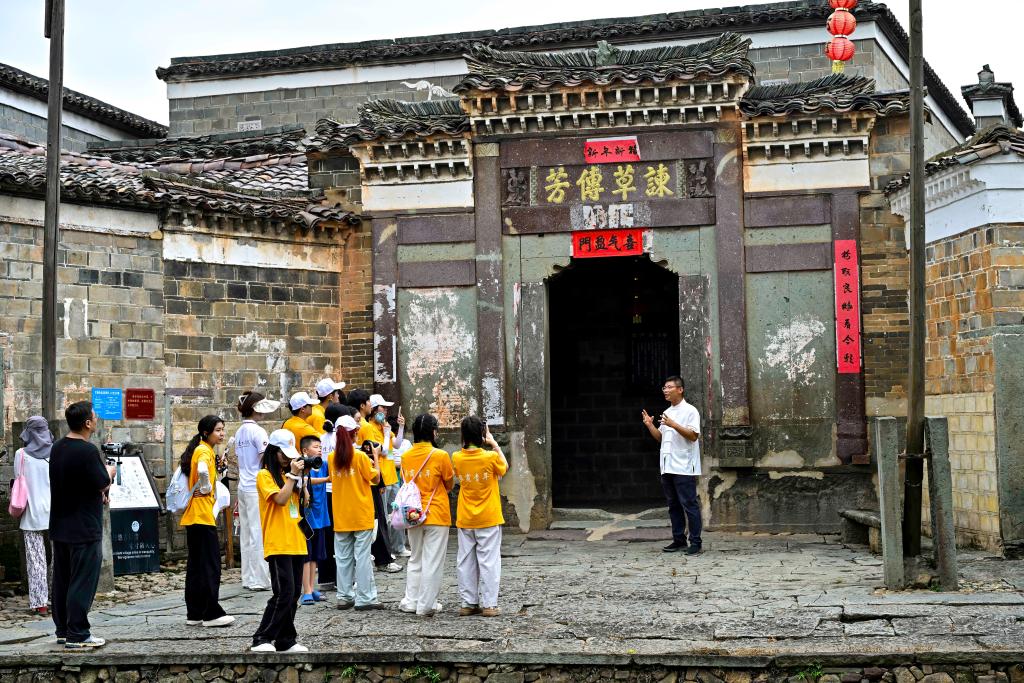

7月9日,來到金溪縣開展暑期“三下鄉”社會實踐的荊楚理工學院和江西旅游商貿職業學院的師生在竹橋村參觀調研。

陸林楓還有一個身份——心學鼻祖陸九淵的第25代裔孫。陸九淵是中國歷史上著名的哲學家和教育家時租空間,南宋撫州金溪(今江西省撫州市金溪縣)人,曾任荊門軍知軍。

近千年的血脈聯系,吸引陸林楓連續三年從荊門來到金溪。

“當地對文化傳承和復興的熱情,大大超出了我的預期。”陸林楓說。

7月9日,來到金溪縣開展暑期“三下鄉”社會實踐的江西旅游商貿職業學院學生在竹橋村調研古建保護和文旅發展等情況。

7月9日,來到金溪縣開展暑期“三下鄉”社會實踐的江西旅游商貿職業學院學生在竹橋村就古建保護和文旅發展等情況與當地村民交流。

今年夏天,陸林楓老師帶領荊楚理工學院文學與傳媒學院學生來到金溪縣開展暑期“三下鄉”社會實踐活動,推動古村落的活化利用。

在這片被譽為“沒有圍墻的博物館”的土地上,7個中國歷史文化名鎮(名村)、57個中國傳統村落、1.16萬棟明清古建筑正在煥發新生。

這是7月9日拍攝的江西省撫州市金溪縣竹橋村(無人機照片)。

7月9日,金溪縣第二中學學生在竹橋村繪畫寫生。

2018年起,金溪縣與中國文物保護基金會合作啟動“拯救老屋行動”,籌措資金8000萬元,對1000余棟瀕危古建筑實施搶救性修繕。2020年,金溪縣創新古村古建筑收儲托管機制,托管后的古建筑產權不變,投資人可以用古建筑經營權作抵押,向銀行申請“古村落金融貸”。房主可收取租金,或入股參與古建筑經營分紅。

同時,當地創新建立“古村落電子戶籍”,為每棟古建筑建立包含建筑年代、結構特征、歷史名人等內容的數字化檔案,將美麗鄉愁永久留存下來。

竹橋村是金溪縣眾多古村落中的代表,其歷史悠久,現存明清古建筑109棟,是享譽古籍收藏界的“金溪書”重要發源地與承印地。

7月9日,一名工匠在竹橋村蒼嵐山房展示傳統雕版印刷技藝。蒼嵐山房曾是竹橋村學子讀書的學堂,也是雕版印刷作坊。

7月9日,一名小朋友在竹橋村蒼嵐山房體驗雕版印刷技藝。蒼嵐山房曾是竹橋村學子讀書的學堂,也是雕版印刷作坊。

7月9日,兩名當地少年兒童在江西省撫州市金溪縣竹橋村玩耍。

為了最大限度地保護古風古韻、留住美麗鄉愁,當地不斷提升竹橋村基礎設施建設,系統性修繕文隆公祠、蒼嵐山房、余氏大屋等古建筑,著力發展文化創意、中醫康養、特色民宿等產業……這個昔日鮮有人問津的貧困村、落后村搖身一變,躋身中國最美村落。2024年,竹橋村接待游客51.43萬人次,帶動農戶增收300余萬元,成為集文化體驗、非遺研學、鄉村見證旅游于一體的“活態古村”典范。

7月9日,金溪縣自媒體主播在竹橋村通過網絡直播助力當地特色水果“金溪蜜梨”銷售。

在距陸九淵老家不遠的金溪縣陸坊鄉旸灣村,另一場“文化復興”也在上演。始建于元代的青田書院早年被毀,2021年初,金溪縣“85后”青年洪志文將自家祖宅老屋進行修繕,重建了青田書院。

經過四年多的建設,書院將村中的古建老宅和周邊環境一起,逐步改造、精心盤活、適度新建,發展為數座民居的建筑組合。曾經雜草叢生、老屋坍塌的旸灣村,如今華麗變身,成為田園耕讀的世外桃源。

7月9日,在江西省撫州市金溪縣竹橋村中門樓前,金溪縣青田書院院長洪志文(右一)向來到金溪縣開展暑期“三下鄉”社會實踐的荊楚理工學院和江西旅游商貿職業學院師生介紹竹橋村文化傳承和古建保護等情況。

“古村本身就是傳統文化的具象載體,走進古村就能有具體的感知,這是青少年在課堂上無法去感受到的。”金溪縣青田書院院長洪志文說,“古村保護,保護的不僅僅是老房子,還有那些老房子老物件所承載的文化”。

“最重要的事情是,要通過各種渠道,讓更多的年輕人關注鄉村,去發現鄉村里的文化之根。”洪志文說,“希望更多有情懷、有能力的青年走進鄉村,共同參與建設既承接傳統、又面向未來的有生命力的鄉村。”

于飛檐黛瓦間觸摸歷史,在田園詩畫中體味鄉土中國。古風古韻的村莊,吸引來的不僅是游客。

跟隨江西旅游商貿職業學院暑期“三下鄉”社會實踐活動的隊伍,熊淽沫也在今年夏天來到竹橋村,參與調研古村落保護與文化傳承,為鄉愁的延續貢獻青春力量。

7月9日,金溪縣第二中學學生在竹橋村繪畫寫生。

古村之行,讓傳統文化從書本上枯澀的文字,變成了熊淽沫腦海深處的鮮活印共享空間記,也讓這名大二學生對古村落保護有了全新的認識。

“古村落不是凝固的建筑標本,而是‘民居、習俗、技藝’與‘人’共生共息的活態生命體,是先輩們汗水澆灌的智慧結晶,更是文化傳承的鮮活載體。”熊淽沫和同學們一起,丈量著竹橋村每一塊青磚的溫度。

7月9日,游客在江西省撫州市金溪縣竹橋村觀看“手搖獅”表演(無人機照片)。

觸摸百年窗欞的木紋、聆聽傳承者口中的故事,讓包括熊淽沫在內的年輕人逐漸明白,文化自信不是天上掉下來的,而是源于對腳下土地的深刻理解和對民族文化的篤定認同。

“古村綿延的文化根脈使我們的民族自豪感油然而生,古建筑蘊含的先人智慧令我們對文化自信愈發篤定。”連日來的社會實踐讓江西旅游商貿職業學院大一學生徐嘉豪深有體會。

身為廣告藝術專業學生,徐嘉豪計劃通過“三下鄉”社會實踐,利用專業特長,幫助設計古村IP形象和文創產品,為傳統文化注入新巧思。

這是7月9日拍攝的江西省撫州市金溪縣竹橋村(無人機照片)。

這是7月9日拍攝的江西省撫州市金溪縣竹橋村(無人機照片)。

竹橋村口,金色楹聯在日光下格外醒目。洪志文繼續帶領著九宮格學生們在古宅古建中感受傳統文化,熊淽沫和同學們則踏訪竹橋巷陌,努力尋找著為古老村莊注入新活力的答案。

在這座“活著”的博物館里,一雙雙年輕的手,正將傳統文化的種子,播向更遠的未來。

記者:劉金海